Il conflitto d’Ucraina e quello altrettanto sanguinoso scatenato da Israele contro i palestinesi sia di Gaza, sia di Cisgiordania – giustificato dall’attacco di Hamas il 7 ottobre di due anni fa – sono finiti a lungo per intrecciarsi sempre di più. Intanto, per la determinazione di Netanyahu nell’approfittare di un mondo preso dall’altra guerra e delle sue possibili ripercussioni planetarie. E per inserirsi più di prima nel grande gioco internazionale, andando ben oltre l’idea di un Israele importante potenza, ma pur sempre solo regionale. E in effetti, egli è sembrato approfittare dell’occasione per inserirsi sul più ampio scacchiere su cui muovono soprattutto i pezzi USA, Cina e Russia.

Israele “Stato cliente”

C’è da chiedersi se Netanyahu non abbia forse osato troppo, come ha dimostrato una certa inversione del moto del pendolo dopo il bombardamento del Qatar che ha costretto Trump a scegliere la parte dei potenti regni e principati del Golfo. A questo proposito, il Presidente USA è stato chiaro fino alla brutalità nel ricordare a Netanyahu, ma si potrebbe dire a tutto Israele, che lui si è impegnato con i Paesi arabi della regione ad impedire l’annessione della Cisgiordania. E siamo giunti al punto che un importante ex diplomatico israeliano negli USA, Alon Pinkas, ha riconosciuto con una certa rabbia che la natura del rapporto con gli Stati Uniti è diventata “asimmetrica” e che Israele è diventato “una sorta di Stato cliente”. La sua spiegazione è che “la storia è legata agli affari, con lui (riferendosi a Trump, ndr) tutto è un dare e avere”. Pinkas – e con lui Netanyahu e tutto Israele – debbono constatare come “Israele non abbia nulla da offrire, ma sauditi, qatarioti ed emiratini sì”.

Prima del bombardamento del Qatar erano comunque già emerse le prime frizioni in occasione dei nove giorni di guerra all’Iran del giugno scorso, allorquando Trump aveva dato il sostegno all’azione contro i siti nucleari di Teheran, ma in cambio di una tregua a Gaza, promessa che Netanyahu non aveva mantenuto. A quel punto, le due guerre hanno finito per essersi in qualche modo distinte e divaricate.

Gli “ingredienti”

Trump – gli va riconosciuto – ha cominciato a sbrogliare la matassa mediorientale proprio quando ha capito che Netanyahu azzardava a fare passi più lunghi delle proprie gambe. E anche perché si è ritrovato a disposizione degli ingredienti che, al momento, non sembrano ancora esserci nello scontro Russia-Ucraina. Ingredienti grazie ai quali si è cominciato a intravedere un punto di approdo, per quanto fragile e ancora indefinito. Pasticciato, incerto, probabilmente infarcito da ambiguità che non possono – chissà quando ciò potrà accadere – far parlare di una pace vera. Quella cioè che rimuove alla radice, o almeno in gran parte, le ragioni etniche, economiche e religiose che stanno alla base di uno stato di contrapposizione di cui il mondo ha preso consapevolezza piena solo a partire dal 1948.

Il difficile cammino

Il terribile attacco di Hamas del 7 ottobre non può non essere collocato nella vicenda più ampia di un antico conflitto e nel clima di sospetto che il Patto di Abramo – nel momento in cui vedeva giungervi anche l’adesione dell’Arabia Saudita – avrebbe significato, sì, la fine di quel conflitto, ma con la caduta della pietra tombale su ogni possibilità di redenzione per i palestinesi. Quel Patto abramitico, voluto lodevolmente da Trump già dalla sua prima presidenza, potrebbe consentire una “pacificazione” di una intera regione che, per il ruolo del petrolio, condiziona tuttora ogni equilibrio mondiale. È stato così soprattutto a partire dal 1967 e dalla crisi del ’73. E si dovettero attendere parecchi anni prima che Menachem Begin, primo ministro israeliano, e Anwar al-Sadat, presidente egiziano, firmassero a Camp David nel settembre 1978 i primi accordi di pace tra Israele e uno dei suoi vicini. L’Egitto pagò questo con dieci anni di esclusione dalla Lega araba e con una sostanziale emarginazione da parte dei Paesi arabi e di molti di quelli musulmani. E Sadat, persino, con la stessa sua vita ad opera dei Fratelli Musulmani una cui costola, articolata in un’area politica e in una militare, è costituita tra i palestinesi da Hamas.

Ma sempre con la propria vita fu Ytzhak Rabin a pagare un costo estremo per la scelta della pacificazione con Arafat, auspice il presidente americano Bill Clinton, prima, ad Oslo nel ’93 e con il trattato di pace con la Giordania l’anno successivo, poi. Venne ucciso da un estremista del Likud, il partito di Netanyahu che da quel momento in poi si vide spalancata la via del potere e, persino, per operare una mutazione genetica di Israele.

Erano i tempi in cui ancora esisteva una porzione forte di israeliani intenzionati, almeno, a provare di percorrere la via di una qualche soluzione. E di pari passo stava pure mutando l’atteggiamento di molti Paesi arabi e musulmani, sempre più disposti ad andare oltre una condizione continua di tensione destinata a ritardare il processo di fuoriuscita dall’economia petrolifera e traslocare, così, pienamente nella grande finanza mondiale e ad impegnarsi con tutta tranquillità nei più che ambiziosi progetti di sviluppo energetici, immobiliari e tecnologici – anche di quello nucleare – verso cui si sono avviati gli emiri e i sovrani del Golfo.

L’unico punto chiaro

Così oggi emerge un un unico punto chiaro. Quello della coincidenza degli interessi. Degli Stati Uniti, in generale, per quanto riguarda finanza e fonti energetiche e, nel “particulare”, del suo consistente impero familiare e dei suoi alleati imprenditori. Ciò che è stato plasticamente rappresentato nella Piazza degli Ostaggi di Tel Aviv dalla presenza del genero Jared Kushner e del fido immobiliarista Steve Witkof che hanno, di fatto, sostituito Netanyahu. Anzi, si sono dovuti prodigare come suoi difensori al cospetto di una folla che loro acclamava e che, invece, il proprio Primo Ministro fischiava.

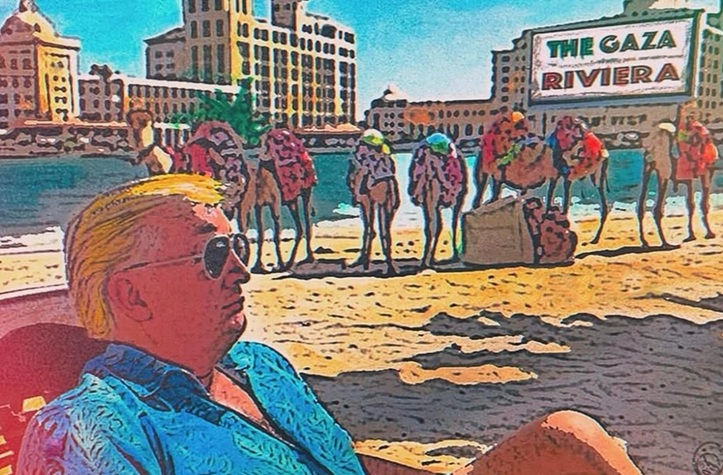

Il personale coinvolgimento di Trump, dei suoi familiari e degli alleati del mondo newyorkese dei grattacieli e dei resort è più che giustificato della “polizza a vita” legata ai faraonici piani di ricostruzione della “riviera” palestinese. I cui ingenti fondi necessari saranno, ovviamente, garantiti dai Paesi arabi. Il cerchio si chiude consentendo, infatti, anche ai principati del Golfo di entrare, se non di decidere e guidare come mai prima le vicende dei palestinesi, da cui si sono sentiti trascinati a rimorchio per lunghi decenni. Condizionati anche delle forti minoranze al proprio interno costituite dai fuoriusciti dalla Palestina dal ’48 in poi.

Una “polizza” talmente grande per la quale potrebbe persino andare bene che nelle ricostruite strade e sul futuro lungomare di Gaza, di quello che è ancora uno dei più grandi cimiteri a cielo aperto al mondo, resti Hamas a garantire l’ordine pubblico. E così, almeno per ora, si tollerano le vendette che sta consumando la fazione armata sopravvissuta tra le macerie e che sembra poter contare ancora su 15, 16mila armati sempre pronti all’immolazione.

C’è altrimenti altra spiegazione alla pressione che quotidianamente, con Trump, stanno mettendo Vance e Rubio, oramai di casa in Israele e che hanno sempre sostenuto Netanyahu? Una pressione che fa pure leva sulla riottosità dello stesso esercito israeliano assolutamente contrario a vivere tra le macerie di Gaza l’esperienza della Stalingrado del ’42 -‘ 43.

Il ruolo degli “sponsor”

Per adesso, l’intesa di Sharm el-Sheikh resta solo un grande disegno di cui sono stati appena abbozzati i tratti salienti dei paesaggi e delle figure che lo andranno a comporre. Volendo fare un qualche paragone del passato si può rivolgere lo sguardo a come terminò un lungo conflitto, più contenuto nel numero delle vittime, ma non per questo meno violento e insanguinato, quale fu quello dell’Irlanda del Nord. Anche in quella occasione vi erano due popolazioni esauste e stanche di tanta violenza, ma soprattutto pesò il ruolo degli “sponsor” americani ed europei che dissero basta. Le autorità statunitensi intervennero sulla potentissima comunità interna irlandese minacciando i repubblicani dell’IRA di tagliare loro una delle principali fonti di approvvigionamento finanziario e di sostegno morale e politico. Dall’altro lato, l’Unione europea ha fatto sì che la Repubblica e la parte settentrionale dell’Irlanda entrassero in un periodo di sviluppo come mai accaduto in precedenza. E siamo arrivati, così, dopo migliaia e migliaia di morti ad un processo di pacificazione e, in qualche modo, al paradosso che se oggi si svolgesse un referendum nell’Irlanda del nord, probabilmente, lo vincerebbero quelli che preferiscono restare in Europa piuttosto che nel Regno Unito del dopo Brexit. E questo con il voto pure di molti protestanti.

È sicuro che la questione palestinese è persino più complessa e che, per adesso, ci si debba limitare a vedere l’asticella ancora in bilico su equilibri molto più bassi, nella speranza che gli “ingredienti” disponibili non si esauriscano facendoci tornare, così, al peggio degli ultimi due anni.

Anche la questione Ucraina avrebbe bisogno di di una combinazione di fattori che rendano possibile quello che continua ad apparire non a portata di mano. È un discorso su cui si dovrà ritornare soprattutto nel momento in cui emergesse una logica alternativa a quella che adesso sta ancora solamente a legando tutto alla ricerca di una soluzione sui campi di guerra.

(Tratto da www.politicainsieme.com)

Israele “Stato cliente”

C’è da chiedersi se Netanyahu non abbia forse osato troppo, come ha dimostrato una certa inversione del moto del pendolo dopo il bombardamento del Qatar che ha costretto Trump a scegliere la parte dei potenti regni e principati del Golfo. A questo proposito, il Presidente USA è stato chiaro fino alla brutalità nel ricordare a Netanyahu, ma si potrebbe dire a tutto Israele, che lui si è impegnato con i Paesi arabi della regione ad impedire l’annessione della Cisgiordania. E siamo giunti al punto che un importante ex diplomatico israeliano negli USA, Alon Pinkas, ha riconosciuto con una certa rabbia che la natura del rapporto con gli Stati Uniti è diventata “asimmetrica” e che Israele è diventato “una sorta di Stato cliente”. La sua spiegazione è che “la storia è legata agli affari, con lui (riferendosi a Trump, ndr) tutto è un dare e avere”. Pinkas – e con lui Netanyahu e tutto Israele – debbono constatare come “Israele non abbia nulla da offrire, ma sauditi, qatarioti ed emiratini sì”.

Prima del bombardamento del Qatar erano comunque già emerse le prime frizioni in occasione dei nove giorni di guerra all’Iran del giugno scorso, allorquando Trump aveva dato il sostegno all’azione contro i siti nucleari di Teheran, ma in cambio di una tregua a Gaza, promessa che Netanyahu non aveva mantenuto. A quel punto, le due guerre hanno finito per essersi in qualche modo distinte e divaricate.

Gli “ingredienti”

Trump – gli va riconosciuto – ha cominciato a sbrogliare la matassa mediorientale proprio quando ha capito che Netanyahu azzardava a fare passi più lunghi delle proprie gambe. E anche perché si è ritrovato a disposizione degli ingredienti che, al momento, non sembrano ancora esserci nello scontro Russia-Ucraina. Ingredienti grazie ai quali si è cominciato a intravedere un punto di approdo, per quanto fragile e ancora indefinito. Pasticciato, incerto, probabilmente infarcito da ambiguità che non possono – chissà quando ciò potrà accadere – far parlare di una pace vera. Quella cioè che rimuove alla radice, o almeno in gran parte, le ragioni etniche, economiche e religiose che stanno alla base di uno stato di contrapposizione di cui il mondo ha preso consapevolezza piena solo a partire dal 1948.

Il difficile cammino

Il terribile attacco di Hamas del 7 ottobre non può non essere collocato nella vicenda più ampia di un antico conflitto e nel clima di sospetto che il Patto di Abramo – nel momento in cui vedeva giungervi anche l’adesione dell’Arabia Saudita – avrebbe significato, sì, la fine di quel conflitto, ma con la caduta della pietra tombale su ogni possibilità di redenzione per i palestinesi. Quel Patto abramitico, voluto lodevolmente da Trump già dalla sua prima presidenza, potrebbe consentire una “pacificazione” di una intera regione che, per il ruolo del petrolio, condiziona tuttora ogni equilibrio mondiale. È stato così soprattutto a partire dal 1967 e dalla crisi del ’73. E si dovettero attendere parecchi anni prima che Menachem Begin, primo ministro israeliano, e Anwar al-Sadat, presidente egiziano, firmassero a Camp David nel settembre 1978 i primi accordi di pace tra Israele e uno dei suoi vicini. L’Egitto pagò questo con dieci anni di esclusione dalla Lega araba e con una sostanziale emarginazione da parte dei Paesi arabi e di molti di quelli musulmani. E Sadat, persino, con la stessa sua vita ad opera dei Fratelli Musulmani una cui costola, articolata in un’area politica e in una militare, è costituita tra i palestinesi da Hamas.

Ma sempre con la propria vita fu Ytzhak Rabin a pagare un costo estremo per la scelta della pacificazione con Arafat, auspice il presidente americano Bill Clinton, prima, ad Oslo nel ’93 e con il trattato di pace con la Giordania l’anno successivo, poi. Venne ucciso da un estremista del Likud, il partito di Netanyahu che da quel momento in poi si vide spalancata la via del potere e, persino, per operare una mutazione genetica di Israele.

Erano i tempi in cui ancora esisteva una porzione forte di israeliani intenzionati, almeno, a provare di percorrere la via di una qualche soluzione. E di pari passo stava pure mutando l’atteggiamento di molti Paesi arabi e musulmani, sempre più disposti ad andare oltre una condizione continua di tensione destinata a ritardare il processo di fuoriuscita dall’economia petrolifera e traslocare, così, pienamente nella grande finanza mondiale e ad impegnarsi con tutta tranquillità nei più che ambiziosi progetti di sviluppo energetici, immobiliari e tecnologici – anche di quello nucleare – verso cui si sono avviati gli emiri e i sovrani del Golfo.

L’unico punto chiaro

Così oggi emerge un un unico punto chiaro. Quello della coincidenza degli interessi. Degli Stati Uniti, in generale, per quanto riguarda finanza e fonti energetiche e, nel “particulare”, del suo consistente impero familiare e dei suoi alleati imprenditori. Ciò che è stato plasticamente rappresentato nella Piazza degli Ostaggi di Tel Aviv dalla presenza del genero Jared Kushner e del fido immobiliarista Steve Witkof che hanno, di fatto, sostituito Netanyahu. Anzi, si sono dovuti prodigare come suoi difensori al cospetto di una folla che loro acclamava e che, invece, il proprio Primo Ministro fischiava.

Il personale coinvolgimento di Trump, dei suoi familiari e degli alleati del mondo newyorkese dei grattacieli e dei resort è più che giustificato della “polizza a vita” legata ai faraonici piani di ricostruzione della “riviera” palestinese. I cui ingenti fondi necessari saranno, ovviamente, garantiti dai Paesi arabi. Il cerchio si chiude consentendo, infatti, anche ai principati del Golfo di entrare, se non di decidere e guidare come mai prima le vicende dei palestinesi, da cui si sono sentiti trascinati a rimorchio per lunghi decenni. Condizionati anche delle forti minoranze al proprio interno costituite dai fuoriusciti dalla Palestina dal ’48 in poi.

Una “polizza” talmente grande per la quale potrebbe persino andare bene che nelle ricostruite strade e sul futuro lungomare di Gaza, di quello che è ancora uno dei più grandi cimiteri a cielo aperto al mondo, resti Hamas a garantire l’ordine pubblico. E così, almeno per ora, si tollerano le vendette che sta consumando la fazione armata sopravvissuta tra le macerie e che sembra poter contare ancora su 15, 16mila armati sempre pronti all’immolazione.

C’è altrimenti altra spiegazione alla pressione che quotidianamente, con Trump, stanno mettendo Vance e Rubio, oramai di casa in Israele e che hanno sempre sostenuto Netanyahu? Una pressione che fa pure leva sulla riottosità dello stesso esercito israeliano assolutamente contrario a vivere tra le macerie di Gaza l’esperienza della Stalingrado del ’42 -‘ 43.

Il ruolo degli “sponsor”

Per adesso, l’intesa di Sharm el-Sheikh resta solo un grande disegno di cui sono stati appena abbozzati i tratti salienti dei paesaggi e delle figure che lo andranno a comporre. Volendo fare un qualche paragone del passato si può rivolgere lo sguardo a come terminò un lungo conflitto, più contenuto nel numero delle vittime, ma non per questo meno violento e insanguinato, quale fu quello dell’Irlanda del Nord. Anche in quella occasione vi erano due popolazioni esauste e stanche di tanta violenza, ma soprattutto pesò il ruolo degli “sponsor” americani ed europei che dissero basta. Le autorità statunitensi intervennero sulla potentissima comunità interna irlandese minacciando i repubblicani dell’IRA di tagliare loro una delle principali fonti di approvvigionamento finanziario e di sostegno morale e politico. Dall’altro lato, l’Unione europea ha fatto sì che la Repubblica e la parte settentrionale dell’Irlanda entrassero in un periodo di sviluppo come mai accaduto in precedenza. E siamo arrivati, così, dopo migliaia e migliaia di morti ad un processo di pacificazione e, in qualche modo, al paradosso che se oggi si svolgesse un referendum nell’Irlanda del nord, probabilmente, lo vincerebbero quelli che preferiscono restare in Europa piuttosto che nel Regno Unito del dopo Brexit. E questo con il voto pure di molti protestanti.

È sicuro che la questione palestinese è persino più complessa e che, per adesso, ci si debba limitare a vedere l’asticella ancora in bilico su equilibri molto più bassi, nella speranza che gli “ingredienti” disponibili non si esauriscano facendoci tornare, così, al peggio degli ultimi due anni.

Anche la questione Ucraina avrebbe bisogno di di una combinazione di fattori che rendano possibile quello che continua ad apparire non a portata di mano. È un discorso su cui si dovrà ritornare soprattutto nel momento in cui emergesse una logica alternativa a quella che adesso sta ancora solamente a legando tutto alla ricerca di una soluzione sui campi di guerra.

(Tratto da www.politicainsieme.com)

Lascia un commento